導讀:曆史研究是秋事,不能容忍半點"虛無主義""玩弄""惡搞"。随着社交平台和自媒體的飛速發展,各種道聽途說、真假"笑話曆史"網絡文字中充斥着它們,很多文章為了吸眼,流量和無端捏造,惡意歪曲,颠倒黑白,甚至帶有曆史虛無主義謬誤。曆史虛無主義的慣用方法,無非是用曆史的支流、碎片、表面現象和細節來否定曆史的主題和主線、主流和本質,看似合理,但又荒謬;是以,我們必須堅決反對曆史虛無主義,警惕曆史題目的的政治目的,堅持正确的通俗曆史觀念。

溫/觀察家.com專欄作家郭春

1903年8月5日.m 7點,美國畫家凱瑟琳·卡爾從北京市前門以東的美國大使館出發,乘坐輕便的馬車前往西郊的皇宮頤和園。她随身攜帶了許多繪畫輔助工具,包括一塊大畫布和一個可折疊的畫架。這不是一次輕松的夏季素描之旅,因為她由美國駐華大使的妻子康格夫人和翻譯陪同。顯然,他們是為了一個大人物而來的。

10點鐘,卡爾一行人抵達頤和園正門,外交部官員和總監們領着他們來到了内殿。半小時後,卡爾終于見到了她即将被描繪的英雄慈禧女王,清帝國的實際統治者。經過半個小時的寒意和等待,11點鐘,女畫家終于以一種好戰的方式倒在了畫布上。

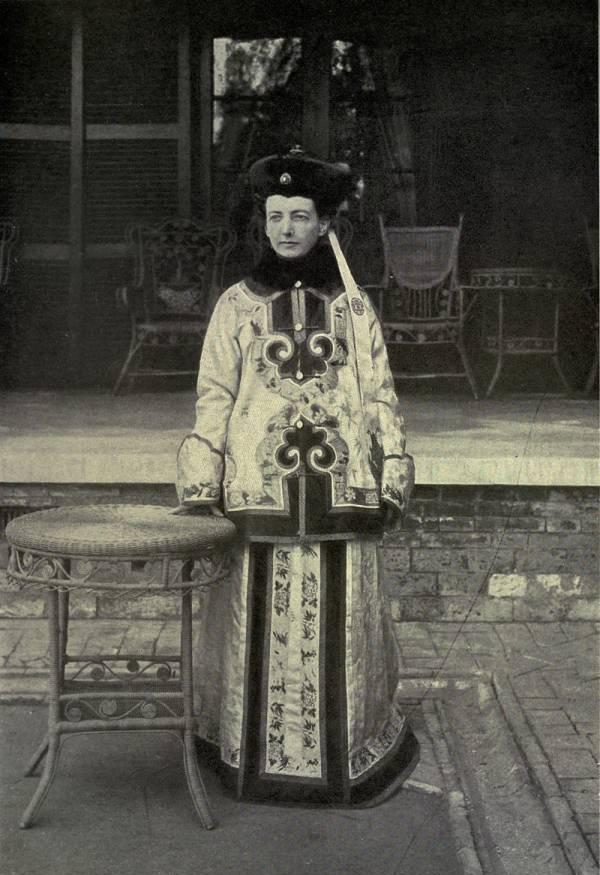

回到美國寫下自己經曆的凱瑟琳·卡爾(Kathleen Carr)出版了她的書《與慈禧太後》(With The Empress Dowager),中文譯作《慈禧肖像》(The Cixi Portrait)。圖為維基百科

在她的回憶錄中,卡爾說,很難"将眼前這位看起來善良、面帶微笑、魅力四射的女士與殘忍無情的暴君和自1900年以來世界一直在談論的狡猾的'老'女王聯系起來。"要知道,就在三年前的木子年夏天,我們面前的老婦人發表了11份《向所有國家宣戰》,稱西方列強為"30年......欺負我的國家,侵犯我的土地,蹂躏我的人民,勒索我的财産,日複一日,一切",是以青廷決定"另一個"大張祿,果斷。"

然而,在這八國聯軍入侵中國的戰争中,清軍慘敗,慈禧與光緒皇帝蒼皇逃走了。在前往西方的路上,她一直擔心自己會被列強認定為戰争的始作俑者。第二年伊始,她終于等到了否定的回答,于是在《罪醜條約》的承諾中,出現了"中國物質力量的量,與國的喜悅結"的字樣。1902年2月,當兩座宮殿傳回時,慈禧開始邀請西方駐華外交官的女性來宮宴,積極開展"夫人外交",努力展現開明友好的一面,試圖扭轉自己對"外國貴族"的評價。

正是在這種背景下,美國駐華大使的妻子康格夫人要求為即将于美國聖路易斯舉行的世界博覽會上公開展出一幅王太後肖像。慈禧猶豫不決,對西方油畫一無所知,以為肖像畫是為了死後的犧牲,是以覺得自己很不走運。然而,她最終同意召喚美國畫家凱瑟琳·卡爾。從1903年8月到次年4月,卡爾與慈禧一起住了九個月。她曾為慈溪畫過四幅肖像畫,從現存的兩幅油畫中的人物細節來看,慈溪在畫肖像的過程中還是比較相容的,她精心搭配了服裝和配飾的外觀,畫中的各個細節也提出了自己的觀點。

慈禧為什麼會同意一個外國人畫自己的肖像?由于此事在清朝的任何記錄中都沒有出現,清宮檔案中關于此事的曆史資料也隻有少數,隻記錄了卡爾的名字"郝女孩",以及她的身份"肖像人"。我們現在不知道它的真正原因,但可以猜測,禧年應該或多或少地感覺到外國人通常不評價自己。正如為此做出貢獻的康格夫人在給女兒的信中寫道:"我一直對各種報紙對女王的可怕和不公正的诽謗感到憤怒,并且越來越渴望世界更多地了解她的真面目......就算這幅畫能給外界一點這個女人的真實面貌和特點,我也很滿意。"

慈禧和外使夫人的照片,站在她的左邊,是康格夫人。照片收藏于美國弗裡爾畫廊和亞瑟·薩克勒博物館

康格夫人的擔憂并非多餘。20世紀初,随着西方殖民主義的蓬勃發展,輔以相對成熟的攝影技術,在西方媒體的眼中,世界上很少有神秘而未知的地方。僅對他們而言,中國的宮廷仍然是一個不可觸及的"禁區":年輕無知的龍座小皇帝,以及坐在他身後的年邁,固執的女王,坐在他身後的帝國最高權力的紗布中......所有這些都激發了西方的想象力。然而,"窮弱"的晚清中國并沒有給他們的統治者留下好印象,《禧年》在西方媒體上以邪惡、殘忍、巫婆般的"龍之女王"形象出現:20世紀初,法國大衆報紙《小報》和《李爾報》經常被描繪成一個穿着華麗服裝的醜陋老婦人, 看着身邊的官員,臉上帶着冷冰冰的表情。這種形象幾乎成了西方對她刻闆印象。

清朝皇太後殿下,1900年7月14日,法國報紙《笑》。

那麼,一個符合西方美學的外國人的肖像畫,能在多大程度上扭轉西方王太後的壞印象呢?不知道。但很明顯,慈禧覺得值得一試:從1903年到1905年,她在短短兩年内下令制作700多張自己的照片和六幅油畫肖像,甚至同意公開出售。

照片中的主人公臉僵硬,努力使那些後來生活的人難免生出一副滑稽的眼神,而照片中随處可見"大清朝,皇太後萬歲"這些話,仿佛伸手去壓人頭一般, 做到極緻。我不知道這個皇權變成紙偶,早已令人讨厭。

在清末,中國的"内外交困難",作為執政的慈禧也成為新安徒生和革命者的輿論對象。首先的困難在于"變法"慘敗,避開了對方國家的康有薇、梁啟超兩個人,他們都認為慈禧女王是阻撓法的關鍵人物。為了打倒皇後派的老派勢力,讓光緒皇帝重新掌權,是以不遺餘力地攻擊慈禧:康不得不公開質疑慈禧統治的合法性及其女性身份,認為"西方不是正确的,在我的皇帝但皇帝的最後一隻耳朵裡,既不是母子, 當國王的分裂,兩人都敢廢黜主時,就篡奪了小偷的耳朵,不為人再公義。它與曆史上的"女性禍害"有關:"丈夫毀了一周,并沒有試圖浪費它的王,武玉浪費了王卻沒有嘗到中國的死亡,而奈良真正的兩者兼而有之,幾個城市四千年的文明又被中國毀滅了,這自誕生以來的人民也就沒有這個禍害了。"

梁啟超譴責其操縱權力,慎重考慮殲滅"皇黨":"西隆祿等今天既有布又有地網,依托皇帝一直帶着壺的靈魂底,讓它跳躍,它逃不掉,是以不要再無所事事,聽皇帝的工作。Gai的計劃早已決定,是以仍然保持沉默。"外人不在乎朝代,或者懷疑新朝的緊迫性,是以被打敗了。被不明知報廢的局早,西後榮祿,想兄弟網,聽其跳樓,獻身于天津閱兵大事。"

他們也樂于将慈溪與光緒對立起來,前者"貪婪",後者"勤勞"。正如康有偉在給日本朋友的一封信中寫道:"國情,西方晚年之後,皇帝是明三維辛,如果你坐在皇帝身上看垃圾,那麼國家就會從此淪陷",梁啟超在《變法》中認為,禧年的時候"隻聽戲放縱, 都不在乎。

張太妍在蘇報上發表的一篇文章中批評了康的革命理論,并介紹了《革命軍》一書。

具有民主啟蒙意識的革命者不願意把中國的未來放在另一個"明軍"上,在這個時期,革命者用自己的報紙,在"開箱即用的土地"的特許權下,更直接、更徹底地攻擊慈溪,指向他們所代表的封建皇權。1903 年,上海租界報《蘇》《大改》大力宣傳革命軍,并發表了張太妍等人的革命演說,《革命軍隊》一書《高大的頤和園》,問一瓦之間,為什麼不镌刻我漢人的糊脂,為娜拉的笑容驕傲!"一句話,可以說是成為清朝最後一個"文字監獄"——"蘇報"的導火索,然後于榮、張太炎被捕,餘榮最終死在監獄裡。

1904年慈禧70周年,當年12月6日,仍刊登在上海租界,《警鐘日報》發表了這樣一首諷刺詩:"今天是幸運的夏園,明天是幸運的南海,古長安有多幸運?數十億人把血全部曬幹,隻為一個人歌在那裡慶祝?五十切腳趾,六十切台灣,現在砍東三省,封了四萬裡的日子,快樂無國界地生活!"這首詩巧妙地将慈禧的誕生與地賣國聯系起來,暗示着她卷入的許多曆史事件,并廣為流傳。這首詩有幾個版本,比如有人把最後兩句話改成了更具諷刺意味的"痛池縣邦雨日,每一個長壽都希望沒有邊疆!"看傳播!

康亮的曆史地位和号召力,使得他們對慈禧的負面評價深受人氣。慈溪國人民和罪惡的形象,因而紮根于中國人的集體記憶中,再後來革命晚期的黨内人民不斷發酵和催化,直到成為中華民族百年屈辱的代言人。

20世紀下半葉,随着影視媒體的興起,"笑話"的曆史人物并不少見,慈禧因為自身的傳說、豐富的參考資料,已經成為中國影視圈中經久不衰的"大佬"。據不完全統計,從1983年李漢祥導演的《圓明園大火》30多年以來,海峽兩岸三地分别制作和發行了50多部關于慈溪的電影和電視劇,掀起了幾部觀影熱潮。"老佛"的種種事都成了人們喝茶話後的人,她的評價也發生了很大的變化,很多人甚至把引進西方先進科技的外事運動、新疆的收複和一系列的"功德"都放在了她的頭上,證明慈溪不再是國家人民的禍害, 但在關鍵時刻救了江山明俊英。而且,因為"老佛"愛聽戲,是以平劇的誕生也有她的功勞,更何況各種試圖證明她是"公正無私""夫妻如子"的民間故事。

其實,這些說法并不新鮮,可追溯到滿族的老百姓。1911年,清朝滅亡。次年,居住在日本的著名學者、白手起家的幸存者王偉寫了《頤和園話語》。在這首以長清創作為藍本的詩中,王偉以清末著名宮殿頤和園為背景,将慈禧的一生與清末的一系列重大曆史事件聯系起來,表達了他對前朝的懷舊之情。

在他的筆中,慈禧自己的政治才華非常高,稱其"東朝、西宮隻略稱第一",而政治成就,"迅速回歸日月,八方再次看到中興年"。慈禧作為掌控王朝的主人,不是逆向往,而是值得稱贊,"50年世母,然後沒有繼任前的傀儡"。雖然在慈禧的驕傲和奢侈中間也有不少話,"别瓊林儲羨慕,更陣營玉甫祐祐不一樣",但随便一下子就肯定了她在"新元政變"中穩定的局勢,然後又有皇帝功勞的教導,"手夷末反北京分裂,别管老百姓不知道了。對于簡單的儒家嚴教,不要要求名人正宮。"同濟皇帝英年早逝,為了江山社會,慈禧不得不立自己的侄子和侄子為光緒皇帝,為了訓練新皇帝不知疲倦地工作,"背着黃地圖之子,苦難依然像是統治之初。

其實王偉本人從來沒見過慈禧,很難說自己個人對後者的感受是什麼。他在《頤和園的話》中對慈禧的贊美,更像是前朝的象征,表達了朝代興衰的無奈感,也表達了自己和國家的無助感。

慈濟和兩姐妹德玲和容,收藏在美國弗裡爾畫廊和亞瑟·薩克勒博物館的照片

也有不少電視劇也想嘗試營造一部"不一樣的禧年",這部劇很大程度上是根據兩姐妹的回憶錄改編的,《流浪時代》是根據德國時代改編的,古老的資訊看似可靠,但不一定是信仰史。這對姐妹出身滿族官員家庭,受過良好的西方教育,被慈禧作為親密的仆人召喚到宮殿,1903年初進入宮殿,1905年初因父親的重病離開宮殿。兩年來,姐妹倆全身心地投入到慈禧的日常生活中,因為熟悉英語和法語,是以經常出現在那個時期的外交活動中。

離開清宮後,德令出國,她的回憶錄《清宮兩年》,然後是用英文寫的小說《于香軒》和《煙台之血》,在海外一度流行。德玲一直把自己在清宮的一生視為人生的巅峰,是以可以說她在書中贊美慈禧。在她的寫作中,政治上的"老佛"思想開明,舉止大方,與外使溝通不謙遜,頗具每個人的風格;《時代》所創造的慈禧形象的這種"虛拟組合"具有深遠的意義,許多關于慈禧的外國傳記和通俗小說都對她的書的細節進行了大量引用。但事實上,它的曆史錯誤是相當多的,很多,著名的清代曆史專家朱家璇專門寫了德國時代曆史回憶錄中的曆史錯誤。

相比之下,他晚年寫的《清宮瑣事》簡單易行,對人物和相關事實的評論更加現實客觀。在她的叙述中,雖然她熱衷于"女士外交",但她仍然私下裡看不起外國人,如果她在這樣的場合遇到更尖銳的政治問題,她就會被"回避",也不會表達自己的觀點。榮玲在這本書中也明确表示,慈禧與光緒的關系非常僵化,從兩人的日常交流來看,慈禧顯然是封建父權制的化身,固執地不貼近人類的感情;在真假的"記憶"和"想象"之間,哪一個是"真"的禧年?判斷曆史人物除了曆史事實外,慈溪畫像的最終結果或許會給我們一個啟示:現代性是考慮的關鍵要素。

卡爾的慈禧肖像在美國館展出

1904年4月,卡爾終于畫出了慈溪的"聖所"。這些畫作由慈禧本人、大臣和皇宮的妻子們一步一步地審視和審校,然後送交外交部,為在美國聖路易斯開始公開展覽進行正式準備。作為預防措施,肖像将乘火車運到天津,從天津乘船運到上海,最後從上海運到美國。這幅畫在中國國内運輸期間被護送,在那裡受到當地主要官員的歡迎。6月9日,這幅畫終于到達了聖路易斯,距離世界大會開幕還有一個多月。

令人驚訝的是,這幅畫并沒有計劃在中國館展出,而是作為美國當代藝術作品。這幅肖像的特征不再是讓更多的人看到中國統治者的"真實"面孔,而是更像美國炫耀其"門戶開放"外交政策勝利的成果。

當時在聖路易斯環球博覽會上的西方人,面對一幅畫,主人公身着華麗、華麗的亮黃色長袍,長相莊重而白茫茫,卻始終無法将這幅畫與任何一個現代國家的君主聯系起來,最終也隻是強化了他們的刻闆印象:畢竟,還有什麼比一個衰落的古代國家的年邁女王更能代表他們想象中的東方呢?

本文為觀察者網獨家稿件,文章内容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則将追究法律責任。在WeChacn上關注觀察者的WeChacn,每天閱讀有趣的文章。