近日,電子科技大學材料與能源學院夏川教授作為《利用圖形圖形點合成金屬軸承單原子催化劑與金屬軸承的一般研究》的第一作者和合著者,發表在國際知名期刊《自然化學》上。該研究開發了一種針對高負載過渡金屬單原子材料的通用合成政策,實作了高達40 wt.%或3.8%的高過渡金屬原子負載,是目前報道的單原子負載的幾倍甚至幾十倍。

這項工作是與三個機關合作進行的:電子科學技術大學,加拿大光源和美國萊斯大學。材料與能源學院的夏川教授是該論文的第一作者和作者,美國萊斯大學的王玉田教授和加拿大光源的胡永峰教授是該論文的作者。團隊在電催化材料研究和電化學反應器設計領域奠定了堅實的基礎,取得了豐碩的研究成果。

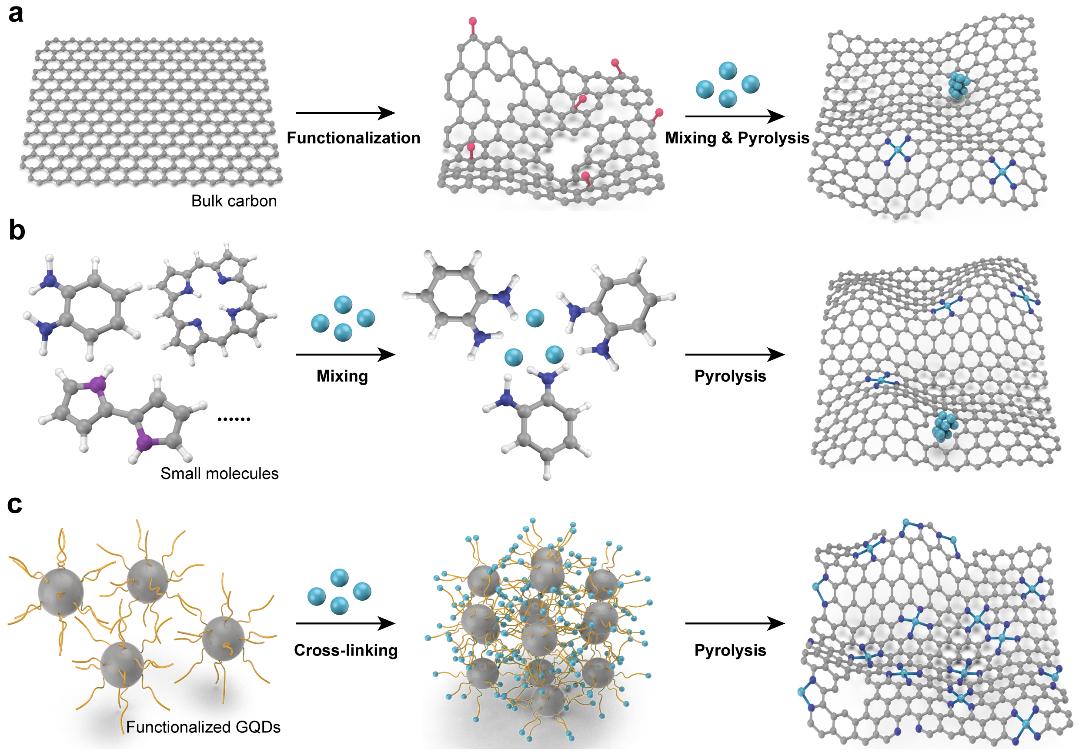

圖 1

過渡金屬單原子材料具有較高的原子使用率、獨特的電子結構和清晰可調的位結構,在各種電催化過程中表現出優異的活性。然而,正常單原子材料中金屬原子的密度較低(通常小于5重量%或1 at.%),極大地限制了其整體催化性能和工業應用前景,是以開發一種高容量過渡金屬單原子材料的通用合成政策非常重要。現有的"自上而下"和"自下而上"工藝在增加合成單原子材料的金屬負荷方面具有顯着的局限性(圖1,a-b)。在碳材料負載的單原子的情況下,現有的"自上而下"方法在碳材料載體的表面上産生缺陷,然後通過缺陷穩定單個原子。然而,由于無法精确調節缺陷尺寸,缺陷部位的數量非常有限,當金屬負載增加時,在大型缺陷現場很容易形成簇。"自下而上"的方法使用金屬和有機前體(例如金屬有機架構,金屬钹分子,金屬有機小分子)通過電解獲得具有單個原子的負載金屬的碳材料。當金屬負載過大時,由于金屬原子之間沒有足夠的隔離空間,是以在熱解過程中會産生團簇或顆粒。

考慮到這一點,該團隊開發了一種單原子催化材料制備方法(圖1c),該方法不同于現有的"自上而下"和"自下而上"工藝,以突破單原子載荷的限制。該團隊創新地使用比表面更大和高熱穩定性的石墨烯量子點作為碳基闆來修飾-NH2基團,使其對金屬離子具有高位活性。引入金屬離子後,可以獲得以金屬離子為節點、功能化石寰肯量子點為結構單元的交聯網絡,最後通過熱解得到高負載金屬單原子材料。與傳統的"自上而下"和"自下而上"的單原子催化劑合成方法相比,本研究報道的方法不僅保證了高内涵金屬離子初始錨定的高分散性,而且有效抑制了後續熱解過程中基體燒結重建引起的金屬原子團聚。

圖 2.保證高負載Ir1-N-C單原子催化材料的結構

XAFS、HADDF-STEM等表征手段證明,該法制獲得的負載型金屬單原子催化材料在保證金屬原子單分散的同時,可以達到遠高于現有文獻報道水準的金屬負載。使用這種方法,該團隊成功地制備了品質分數高達41.6%(3.84%原子分數)的ir單原子催化材料(圖2),這比文獻中報道的Ir單原子的最高負載高出幾倍。

圖 3.高負載Pt單原子和高負載Ni單原子催化材料的結構表征

此外,合成政策具有通用性,可用于制備其他貴金屬或非貴金屬的高容量金屬單原子催化材料。例如,在碳基闆上,Pt可以承載高達32.3 wt.,Ni可以攜帶高達15 wt.%(圖3)。

夏川,電子科技大學材料與能源學院教授,國家青年人才。研究方向是基于新能源的電催化、電合成和電化學生物合成,緻力于碳平衡的能量和物質循環。在"液體燃料及基礎化學品現場合成"這一特征方向上進行了深入、系統的研究,在反應器和催化劑設計領域取得了豐碩成果,共發表學術論文50餘篇,授權美國專利3項,H因子34項,被引用5200多次。近五年來,作為第一作者/通訊作者,在《科學》、《國家能源》、《國産化工》等國内外高水準期刊上共發表論文20餘篇,其中ESI高被引論文9篇,熱點論文2篇。